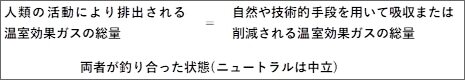

もう少し具体的に言うと、「人間の活動により排出される温室効果ガスの総量が、自然や技術的手段を用いて吸収または削減され、結果として大気中の温室効果ガスの量が増減しない状態」と言えると思います。

このように言われるとなんとなく納得してしまいますが、カーボンニュートラル(CN)といいつつ、実は温室効果ガスにCO2以外も含まれていることはご存じでしょうか。温室効果ガスには7種類が指定されており、中には一酸化二窒素(N2O)や六フッ化硫黄(SF₆)などカーボンを含まないガスも入っていて、カーボンニュートラルといいながら実はカーボン(C)だけではない、というかなりややこしい話なのです。